歯周病治療

歯周病治療

歯周病とは、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)から細菌が侵入し、歯ぐきや歯を支える骨、つまり歯周組織が破壊される病気です。なんと、歯を失う原因で最も多くの割合を占めています。歯周病は「静かな病気」と呼ばれ、特に症状がなく気づかないうちに進行する特徴があります。

歯周病は大切な歯を奪ってしまうだけでなく、全身疾患とも深い関わりがあることが指摘されています。歯周病菌が口の中から血流に乗って全身をめぐることで、糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、早産などを引き起こしてしまう可能性があります。

歯みがきを中心としたセルフケアはもちろん、歯科での定期検診でお口のチェックやプロフェッショナルケアを受けて、歯周病の早期発見・治療を心がけましょう。

プラーク(歯垢)

歯周病の主な原因は、歯と歯ぐきの間にたまるプラーク(歯垢)です。

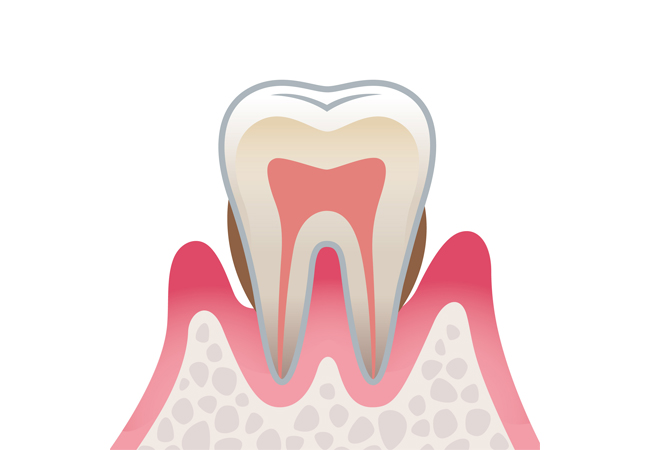

プラークは、多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが不十分だったり、糖分を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバとした物質を作り出し、バイオフィルムという粘膜性の膜を形成します。歯の表面のバイオフィルムは、毎日の歯みがきと定期的な歯科受診によってコントロールが可能ですが、歯と歯ぐきの間に深い歯周ポケットがあると十分にクリーニングできず、細菌が産生する毒素が歯周組織を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こします。これが歯周病と呼ばれる状態です。

プラークは取り除かなければ硬くなり、歯石という物質に変化して歯の表面に強固に付着します。歯石自体には病原性はありませんが、ブラッシングでは除去することが出来ないため、さらなるプラークの付着の原因になり歯周病を悪化させていきます。

歯周病になりやすい状態(危険因子)

歯周病の直接の原因はプラークですが、口腔内の環境や生活習慣の中に、歯周病になりやすくなったり、悪化させたりする危険因子が潜んでいることが知られています。この因子が重複することで、歯周病の発症リスクが高まります。とくに口の中の清掃不良に加え、喫煙などの生活習慣、過度のストレス、体調不良による抵抗力の低下などが加わると危険です。

歯周病予防は、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、食生活を含めた規則正しい生活習慣は、歯周病を寄せ付けないためにも大切です。

歯周病は一般的に次の段階を経て進行していきます。

軽度歯周病

歯ぐきに炎症が起き、歯周ポケットが深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時や硬いものを食べると出血することがあります。

見た目の状態

赤く歯ぐきが腫れあがり、歯と歯肉との間にプラーク(歯垢)がたまります。

中度歯周病

歯ぐきだけではなく、歯を支える顎の骨にも炎症が進んだ状態です。炎症が慢性化し骨が溶けはじめます。歯周ポケットが深くなり歯がグラつきはじめます。口臭もあり、歯が浮いたような感じもあります。

見た目の状態

全体的に歯肉が赤く腫れあがり、変色がひどくなります。

重度歯周病

歯根を支える骨がほとんど溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯がグラつきます。口臭もあり、歯ぐきからは出血や膿も出て、最終的には抜け落ちてしまいます。

見た目の状態

歯肉は赤紫色で、歯と接している歯肉がさらに腫れあがります。歯と歯の間が広がり、食べ物もよく詰まるようになります。

慢性的に歯周病にかかっていると、様々な全身疾患にかかるリスクが高まることがわかってきました。歯周病はお口の病気ですが、歯周病菌が歯肉の毛細血管を通じて全身に搬送されると、脳梗塞、心臓血管疾患、呼吸器疾患、糖尿病のリスクを高めるといわれています。

また、早産や低体重児などのリスクも高くなるため、出産前の歯科健診はとても大切です。産まれてくる赤ちゃんに歯周病原菌を移さないよう注意する必要があります。

歯周病と全身疾患は相互作用で良くも悪くもなります。したがって歯周病の予防や治療は、全身の様々な病気の予防や治療につながることにもなり、健康的な生活を送るためにとても大切といえます。

1.検査とブラッシング

はじめに歯周ポケット検査を行い、口腔内写真、レントゲン写真を撮影して歯周病の診断をします。また、現状のブラッシングで磨けていない部位を理解していただいた上で、効果的なブラッシング方法や器具について学んでいただきます。

2.スケーリング(歯石の除去)

超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用しながら、歯や歯根の表面に付着した歯石を取り除きます。歯石自体に病原性はありませんが、でこぼこした表面にプラークが付きやすくなるためしっかりと歯石を取り除きます。

3.歯周外科治療

歯周基本治療後の再評価で改善がみられない場合は、麻酔をして歯ぐきをめくり歯周ポケット深くに潜んでいる歯石を直接見ながら徹底的に除去します。

根の表面を滑沢化することによって、歯ぐきと根の表面に新たな付着を獲得し、歯周病菌の感染を防ぎます。

4.歯周組織再生療法

歯周組織の破壊が大きく、歯を支える骨(歯槽骨)が垂直的に少なくなっている場合は歯周組織再生療法を行います。従来であれば抜歯の選択肢がとられるケースでも、当院では歯周組織を再生させる薬剤を歯ぐきの中に置くことで破壊された歯槽骨や歯ぐきの回復を期待する歯周組織再生治療を行っております。

歯周病が進行して抜歯と診断された方でも歯を残せる可能性がございますので、一度ご相談ください。

※歯周組織破壊の程度によっては、残念ながら歯を残せないこともございます。

歯周組織再生材料にはリグロスとエムドゲインの2種類の薬剤があります。

リグロスとエムドゲインの違い

リグロスによる再生療法

①歯周基本治療後、事前にリグロスが使える状態かチェックするため、入念に検査(歯周ポケット検査、レントゲン、CT撮影など)をおこないます。治療ができる状態と確認が取れたら、次のステップに進みます。

②治療該当箇所に麻酔をおこない、歯肉を切開します。

歯肉に隠れていた歯の根(歯根部分)に付着している歯石などの汚れを取り除きます。

歯周病により骨が溶けてしまった部分に、リグロスを塗り込みます。

切開した部分を縫い合わせて、1週間ほど回復を待ちます。回復が順調に進んでることが確認でき次第抜糸します。

| 費用 | 12,000~20,000円(2~3歯の場合) |

|---|

エムドゲインによる再生療法

①歯周基本治療後、事前にエムドゲインが使える状態かチェックするため、入念に検査(歯周ポケット検査レントゲン、CT撮影など)をおこないます。治療ができる状態と確認が取れたら、次のステップに進みます。

②治療該当箇所に麻酔をおこない、歯肉を切開します。

歯肉に隠れていた歯の根(歯根部分)に付着している歯石などの汚れを取り除きます。

歯周病により骨が溶けてしまった部分に、エムドゲインを塗り込みます。

歯周病により骨が溶けてしまった部分に、エムドゲイン薬剤を塗り込みます。

切開した部分を縫い合わせて、1週間ほど回復を待ちます。回復が順調に進んでることが確認でき次第抜糸します。

| 費用 | 40,000~100,000円(2~3歯の場合) |

|---|

5.メインテナンス

治療が終わった後に継続して良い状態を維持し、再発を防ぎます。

そのためには歯科医師による定期健診と歯科衛生士による専門的なケア(プロフェッショナルケア)が必要不可欠です。進行した歯周病の治療をされた方は、1~3カ月ごとに来院していただき安定した歯ぐきの状態を維持するために管理をしていくことが大切です。

TOP