むし歯

むし歯

口の中の細菌数は10兆個以上といわれ、そのうち、むし歯の原因となる酸を作る酸産生菌が70~80%を占めると考えられています。酸を作る代表的な細菌がミュータンス菌です。ミュータンス菌は飲食物の糖分を摂取・分解して酸を作り出します。この酸によって歯が溶かされますが、人の唾液には酸を中性に近づける働きがあり、また、カルシウムやリン酸を含み、これらの作用で溶かされた歯は修復されています。しかし、糖分の摂取が頻繁であったり、歯みがきの状態が悪かったりすると、酸の緩衝や修復が追いつかず、歯が溶けた状態が続くことになります。その部分は放置すると直に崩壊し、むし歯となります。

初期段階のむし歯は自覚症状が現れず、日常的なセルフケアを怠ると悪化し、やがて痛みを伴うようになります。むし歯は早い段階で治療を開始すれば、比較的簡単な処置で治癒します。むし歯の兆候があればお早めに受診ください。

むし歯は、次のような条件が揃った場合になりやすいと考えられています。

| 歯質 | むし歯になりやすい歯質、歯並び、咬み合わせになっている |

|---|---|

| 糖分 | 糖質を頻繁に摂取する習慣がある |

| 細菌 | むし歯の原因菌が活発に活動している |

| 汚れの付着時間 | 歯垢(バイオフィルム)が歯に付着したままになっている時間が長い |

天然の歯はかけがえのない資源であり、削った歯は二度と元には戻りません。削って治療した歯が再びむし歯になってしまうとさらに歯を削らなくてはなりません。

むし歯治療は、むし歯を削って詰めることではなく、むし歯の原因に対処することが根本治療だと考えております。

当院では、「削らない治療」を基盤としたむし歯治療を行います。

そのためには、まず初期診査(口腔内検査、問診)を行い、むし歯の原因やリスクを診断します。小さなむし歯が見つかったとして、まずは患者様にむし歯の原因やリスクをお伝えし、小さなむし歯が進行しない様にコントロールするための必要な知識やスキルをご提供いたします。その後、定期的に受診していただきながら、むし歯を削る・削らないの適切な診断をいたします。必要であれば修正療法(削る治療)を行いますが、治療後も再発を予防するためのメインテナンスが不可欠です。

「削らない治療」は、患者様が行う日常的なセルフケアと当院で行うプロフェッショナルケアで成り立ちます。お口の中の状況やむし歯の原因・リスクを丁寧にご説明し、むし歯のコントロールに効果的な方法を日常的にとれるようサポートいたしますので、分からないことがあればなんでもお気軽にご相談ください。

C0.エナメル質の表面が溶け始めた小さなむし歯

症状

歯の表面が酸によって白っぽく脱灰しはじめた状態で、この段階では表面に穴はあいていませんが放置しておくとむし歯は進行していきます。

治療方法

ブラッシング方法の改善やフッ素を塗布することでエナメル質の修復を待ちます。

経過観察の方法はさまざまです。患者様一人ひとりに合った方法を用いて削らない治療を行いますので、気になることがございましたらなんでもお聞きください

C1.エナメル質内の小さなむし歯

症状

歯の表面が脱灰した部分からエナメル質がさらに溶かされ、小さな穴が空いた状態です。

この段階でも、歯を削らずにブラッシングの改善やフッ素を塗布して歯の修復を期待して削らずに経過観察する場合もあります。また、歯を削る場合でも削る量を最小限に抑えた治療が出来ます。

治療方法

むし歯の部分を最小限に削り、白い歯科用プラスチック(レンジ)などを詰め、表面をなめらかに整えます。

C2.歯の内部(象牙質)まで進行したむし歯

症状

むし歯がエナメル質の内側にある象牙質まで達している状態です。食べ物の種類や温度によっては、しみる・痛むなどの自覚症状が現れます。この段階から進行が早くなるため早期の治療が重要になります。

治療方法

むし歯の部分を削り取り、詰め物で補います。

むし歯が広範囲な場合は、型を取って作製するインレー(詰め物)やクラウン(被せ物)によって歯の機能を回復します。

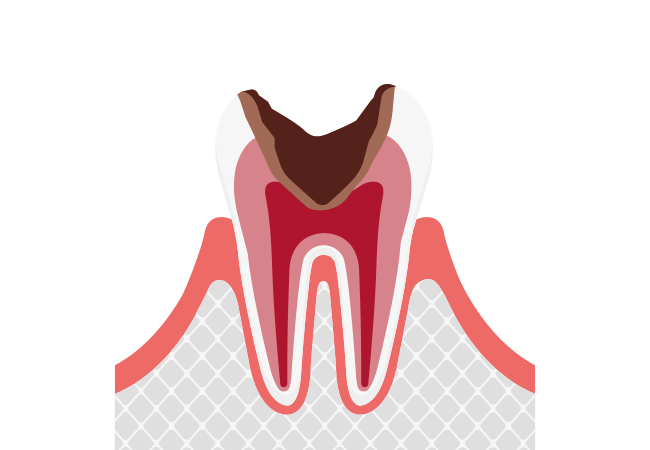

C3.神経まで進行したむし歯

症状

むし歯が歯の内部にある神経(歯髄)まで進行した状態です。冷たいもの、甘いものに加え、熱いものでもしみたり、刺激を与えなくてもズキズキと激しい痛みが生じたりする場合があります。

治療方法

炎症が起きている部分と痛んでいる神経を取り除き、神経が入っていた歯の内部(根管)を消毒する根管治療を行います。根管治療後は歯に土台を立ててクラウン(被せ物)にしていきます。

症状が強くない歯で、むし歯を削って露出した神経の範囲が小さければ特殊なセメントを使用して、神経をすべて取り除かずに残す治療法もございます。

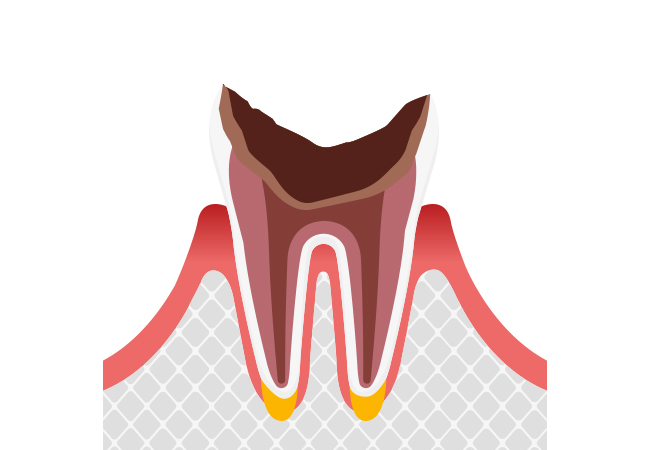

C4.歯根まで進行したむし歯

症状

歯根の部分までむし歯菌が侵入し、神経(歯髄)はほぼ壊死した状態が多いです。

神経が壊死している場合は歯根の外に膿の袋(歯根嚢胞)を形成し、咬んだ時の痛みやズキズキとした痛みが生じることもあります。

治療方法

まずはむし歯をすべて取り除き、残った歯根部分が保存できるかを判断します。

歯槽骨に埋まった歯根をゴムの力で引っ張り上げて差し歯にできる場合もあります。(自費診療)

ただし、歯根の形態や長さなどいくつかの条件をクリアしているケースのみ適応となります。

抜歯(歯の喪失)後の治療方法

ブリッジ(連続した被せ物)

ブリッジは、失ってしまった部分の歯を補うために、その両隣の歯を土台にして、連続した被せ物を装着する治療です。

入れ歯

比較的短期間での作製が可能ですが、硬い食べものや、粘り気のある食べ物では、しっかり噛むことができず違和感が生じることがあります。慣れるまでの時間が必要です。

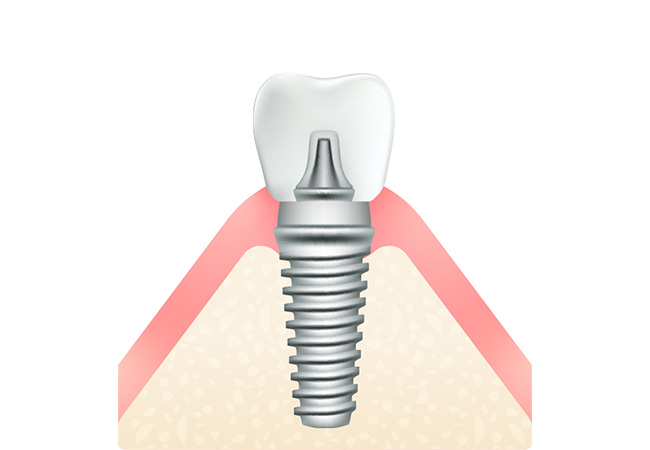

インプラント

ご自分の歯と同じように噛むことができますが、インプラントを埋め込む外科手術が必要となるため、内科疾患や重度の歯周病がある方は適応外になることがあります。

※詳しくは「インプラント」のページをご覧ください

TOP